Ich fand die Frage der Frau symptomatisch. Da hörte ich unausgesprochene Annahmen mitschwingen: „Ist die Kirche nicht reich? Das lese ich doch immer wieder in der Presse.“ Vielleicht auch: „Ihr finanziert Euch doch durch die Kirchensteuer. Das sollte doch reichen?“

Für das Fundraising kirchlicher und diakonischer Organisationen aber auch für staatliche Schulen und Kindergärten ist das Thema (Kirchen-)Steuer eine kommunikative Herausforderung. Angesichts dieser Finanzierungsquellen erschließt sich Menschen nicht automatisch, dass staatliche oder kirchliche Einrichtungen tatsächlich Spenden benötigen bzw. weshalb sie darum bitten.

Binsenweisheit: „Von nichts kommt nicht.“

Volker Erbacher, ein guter Fundraisingkollege von der Diakonie Baden, gab mir zu Beginn meiner Arbeit als Fundraiser augenzwinkernd mehrere Weisheiten mit auf dem Weg. Er wusste, dass es Binsen und Allgemeinplätze sind, aber auch, dass sie in bestimmten Situationen den richtigen Punkt treffen. Eine dieser drei Weisheiten war: „Von nichts kommt nicht.“

Lange habe ich diese Weisheit allein auf die Notwendigkeit von Investitionen ins Fundraising bezogen. Bevor wir Geld und Unterstützung erhalten, müssen wir welches ausgeben. Es braucht Personal, Know-how, Material und Geld. Damit betonte diese Weisheit die unternehmerische Seite jeder Fundraisingaktivität. Ja, so kann man sie durchaus verstehen.

„ex nihilo nihil fit“ vs. „creatio ex nihilo“

Ursprünglich kommt der Ausspruch „Von Nichts kommt nichts“ (abgeleitet vom Lateinischen „ex nihilo nihil fit“ ) aus der antiken Philosophie. Lukrez begründete in seinem Werk „De rerum natura“ damit die Annahme, das alles, was ist, eine innerweltliche und keine göttliche Ursache hat. Die Theologie setzte dieser Ansicht den Glauben an eine „creatio ex nihilo“, die göttliche Schöpfung aus dem Nichts, entgegen.

Diese geisteswissenschaftliche Auseinandersetzung führt hier zu weit weg vom Fundraising. Doch das Prinzip von Ursache und Wirkung, bzw. die Einsicht, dass jedes gewünschte Ergebnis auf bestimmten Voraussetzungen beruht, drückt der Spruch prägnant aus. Und er gilt auch für die Kommunikation im Fundraising.

Die Frau in der eingangs beschriebenen Szene wusste nicht, dass und wofür die evangelische Kirche und ihre Diakonie Spenden benötigen. Und sie weiß das wahrscheinlich nicht, weil die evangelische Kirche nicht ausreichend glaubhaft und nachvollziehbar kommuniziert, dass sie bei ihrer Arbeit auch auf Spenden angewiesen ist. „Von nichts kommt nichts.“

Vertrauen zu Organisationen fällt nicht vom Himmel.

Wenn für Sympathisanten, Freunde, Mitglieder und die Öffentlichkeit die Bedürftigkeit einer Organisation nicht nachvollziehbar ist, werden sie nicht oder nur wenig spenden. Glaubhaft und nachvollziehbar wird die eigene Bedürftigkeit, wenn die Organisation von sich aus transparent und zuverlässig kommuniziert.

Da sind wir in der Bringschuld. Transparenz schafft Vertrauen und damit die Voraussetzung dafür, sich bei und mit einer Organisation finanziell zu engagieren. Es geht um gläserne Taschen. Über wieviele Mittel verfügt die Organisation? Wofür benötigt sie wieviel? Was hat sie als Nächstes vor?

Vertrauen entsteht dadurch, dass wir unseren Spendern und Sympathisanten vertrauen und ihnen unsere Zahlen offen legen. Ein misstrauisches „Das geht niemanden etwas an.“, das mir zu Beginn meiner Tätigkeit einmal entgegenschlug, erzeugt genau das: Misstrauen.

Es gibt in Deutschland für Vereine keine Veröffentlichungspflicht. Doch das bedeutet nicht, dass die Publikation der Eckdaten sinnlos ist. Man kann es auch so sehen, dass dieser Umstand jeder Organisation die Möglichkeit gibt, die Form der Darstellung selbst zu bestimmen. Es geht ja nicht um den Verrat von Betriebsgeheimnissen, sondern lediglich um Eckdaten.

Transparenz ist die Grundlage

Für das Mannheimer Arbeitslosenzentrum (MAZ) habe ich mit dem damaligen Leiter der Einrichtung einen einfachen Jahresbericht mit zusammengefassten Daten entwickelt.

Damit fiel es uns leichter zu erklären, weshalb wir um Spenden bitten müssen. Wir bekamen viele Rückmeldungen von Spendern, dass diese Informationen ihnen geholfen hätten.

Ganz ähnlich gehen wir gerade bei einer Mannheimer Kirchengemeinde vor. Sie hat ein strukturelles Defizit, das sie u.a. durch die Steigerung der Einnahmen aus Spenden schließen möchte. Vor dem ersten Spendenbrief stand hier das Schaffen von Transparenz.

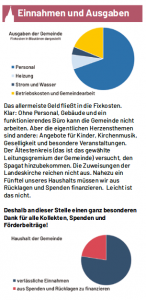

Im neu geschaffenen Gemeindenewsletter wurde im Abstand von drei Monaten zunächst zweimal auch über die finanzielle Situation der Gemeinde berichtet. Dabei wurden einfache Tortendiagramme verwendet. Die Botschaft wurde verstanden. Und erst mit dem dritten Newsletter wurde der Spendenaufruf verschickt.

Vertrauen ist keine creatio ex nihilo, es will gebildet und gepflegt werden.

Quellen und Links:

- Gemeindebrief der Petrusgemeinde Mannheim 1/2019: http://www.petrusgemeinde.info/uploads/gemeindebrief/PvPJanuar19.pdf

- Jahresbericht 2017 Mannheimer Arbeitslosenzentrum (MAZ): https://www.diakonie-mannheim.de/uploads/Flyer/fin_2018-11–07_Diakonie_Broschuere_MAZ_A4_4farbig_CS4.pdf

- Finanz- und Spendenbericht 2018 der Kirchengemeinde Schleswig:

Hallo Sebastian, danke für deinen neuesten Blog-Artikel! Eine Frage dazu. Meine Erfahrung ist (und das deckt sich mit dem, was bei der FR-Weiterbildung gelehrt wurde), dass wenn SpenderInnen von einem Defizit erfahren, nur diejenigen erhöht spenden, die eine hohe Verbundenheit zum Werk haben. GelegenheitsspenderInnen oder Interessierte, die noch nie gespendet haben, werden von vermeintlich „schlechtem Wirtschaften“ eher abgeschreckt. Was sind deine Erfahrungen dazu, so offensiv mit strukturellen Defiziten umzugehen? Grüße

T

Grundsätzlich ist das so, wie Du schreibst. Es kommt meiner Erfahrung nach immer darauf an, wie der Bedarf begründet und konkret gemacht wird. Für ein bloßes Defizit wirst Du kaum Spenden erhalten. Bei den Kirchengemeinden ist jedoch schnell nachvollziehbar, dass bei sinkenden Gemeindegliederzahlen Probleme bei einer gleichbleibenden Infrastruktur, die auch nicht schnell abgebaut werden kann, gibt. Im übrigen bin ich der Auffassung, dass Mitgliederorganisationen hier etwas anders ticken. Auch der Wegfall von anderen Subventionen ist nachvollziehbar zu machen. Grundsätzlich gilt es aber immer, den benötigten Betrag unmittelbar in Zusammenhang mit der Aktivität zu setzen, die damit finanziert wird. Gibt es dafür kein Geld mehr, gibt es dieses Arbeit nicht mehr.

Wie schön, mich mit dem Urknall in Verbindung zu bringen 😀

Liebe Grüße

Volker