Aktuell laufen die Berechnungen für die Kirchensteuerprojektion 2030. Wie die Zahlen genau ausfallen, ist noch unbekannt. Unabhängig von den konkreten Ergebnissen dieser Untersuchungen hält die bewusste und intensive Beschäftigung mit der genauen Zusammensetzung des Kirchensteueraufkommens einige organisationale und theologische Herausforderungen bereit.

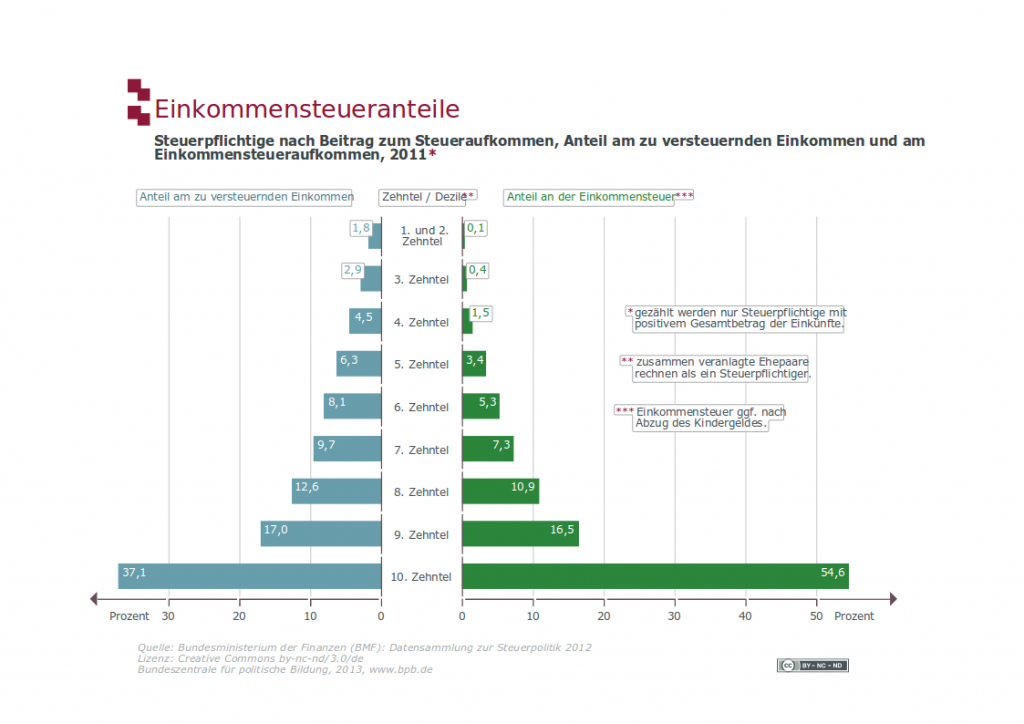

Wovon man bereits jetzt ausgehen kann, ist die Binsenweisheit, dass sich die Kirchenmitglieder nicht grundsätzlich von der der Gesamtbevölkerung unterscheiden hinsichtlich ihres individuellen (Kirchen-)Steuerbeitrags. So ist ein Blick auf die Statistik der Einkommenssteueranteile interessant. (Vgl.: http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61772/einkommensteueranteile).

Da die Lohn- und Einkommenssteuer die Berechnungsgrundlage für die Kirchensteuer bildet, erhält man hier eine Einschätzung über die Beiträge der verschiedenen Einkommensklassen zur Kirchensteuer. Abhängig von den jeweiligen Landeskirche und Bistümern werden 8 bzw. 9% der gezahlten Lohn- und Einkommenssteuer als Kirchensteuer erhoben. Sollte sich die entsprechende Verteilung bei den Kirchenmitgliedern vom Bundesschnitt unterscheiden dann dergestalt, dass etwas weniger Menschen in den unteren und etwas mehr Menschen in den höheren Zehntel angesiedelt sein dürften. Das legen zumindest die Ergebnisse verschiedener Mitgliederbefragungen nahe.

Nach der Statistik der Einkommenssteueranteile ist es so, dass »[…] sich [2011] der Anteil der oberen 10 Prozent der Einkommensteuerpflichtigen am Gesamtbetrag der Einkünfte auf 36,4 Prozent und der Anteil der untersten 50 Prozent auf 16,2 Prozent. Beim obersten Prozent lag der Anteil am Gesamtbetrag der Einkünfte bei 12,5 Prozent, der Anteil am Einkommensteueraufkommen betrug 22,0 Prozent« (bpb).

Die Unterschiede bei der Einkommens- und Vermögensverteilung in Deutschland spiegeln sich in den Einkommens- und Vermögensverhältnissen der Mitglieder der großen (Volks-)Kirchen wider.

Knapp 40% der Mitglieder der evangelischen Landeskirche in Baden zahlen Kirchensteuer. Rund 60% der Mitglieder (Kinder, Jugendliche, Renter, Menschen und Ehepaare mit Einkommen unterhalb der Bemessungsgrenze) zahlen keine Kirchensteuer. Dieser Fakt ordnet die genannten Zahlen weiter ein.

Wenn wir von der evangelischen Kirche sprechen, reden wir einmal von ihr als Teil der Versammlung der Gläubigen, als geistlicher Gemeinschaft. Zum andern sprechen wir von der konkreten Organisation mit der Rechtsform „Körperschaft des öffentlichen Rechts“. Je nach Blickwinkel betrachten wir die evangelische Kirche als geistlich-ideelle oder als juristisch-organisationale Größe. Diese Blickwinkel treten zwangsläufig in Spannung zueinander.

Für den Glauben evangelischer Prägung ist von zentraler Bedeutung, dass alle Menschen vor Gott gleich sind.

Sie sind alle zugleich Sünder und Gerechte, wie Martin Luther es formulierte. Und deshalb sollen soziale Unterschiede beim Miteinander innerhalb der Kirche, beim gemeinsamen Gebet und Gottesdienst, keine Rolle spielen. Die biblischen Texte über die ersten Gemeinden in Jerusalem und Korinth (Apostelgeschichte 2,37–47; 1. Korintherbrief 11,17–22) beschreiben bereits gleichermaßen das Ideal und die Konflikte, die es von Anbeginn gab.

Doch wenn sich die Evangelische Kirche als Organisation, welche sich vornehmlich aus der Kirchensteuer finanziert, strategische Gedanken über die Zukunft macht, kommt sie nicht umhin, hinsichtlich der finanziellen Möglichkeiten ihrer Mitglieder Unterschiede zu machen. Es macht finanziell nun einmal einen gravierenden Unterschied, ob Mitglieder austreten, die zu den oberen zehn oder gar dem obersten einem Prozent der Einkommensteuerpflichtigen gehören, oder ob Mitglieder der Organisation Kirche den Rücken zukehrt, die keine oder wenig Kirchensteuer zahlen.

Auch macht es finanziell einen Unterschied, ob ein Mitglied mit Mitte 50 austritt oder mit Eintritt ins Berufsleben, etwa mit Mitte 20. Wenn ein Mitglied mit 25 sein weiteres Leben lang Mitglied seiner Kirche bleibt, zahlte es durchschnittlich 28.000 Euro Kirchensteuer.

Es geht bei diesen m.E. notwendigen Unterscheidungen nicht darum, ob mit den Besserverdienenden zu Lasten der anderen Mitglieder kommuniziert wird. Es geht im Sinne einer ziel- und zielgruppenorientierten Kommunikation darum, dass bei Inhalt und Form Unterschiede gemacht werden.

„Behandle Gleiches gleich und Ungleiches ungleich.“

(frei nach Aristoteles, Nikomachische Ethik)

Das ist nicht nur weise mit Blick auf die Organisation, sondern wird auch den verschiedenen Bedürfnissen, Beiträgen und Lebenssituationen gerecht. Ein Problem, das der Struktur nach auch bei der Kommunikation mit Großspendern und den anderen Förderern in einer NPO auftritt.

Wie diese differenzierende Kommunikation der Kirche genau aussehen kann, muss gründlich diskutiert werden. Wenn man sich den Unterschied zwischen den ideell-theologischen und den organisationalen Aspekten immer wieder ins Gedächtnis ruft, dann wird man auch daran erinnert, dass die Unterschiede, welche die Organisationen machen müssen, im Glauben aufgehoben sind.

(Bild: Alexandra_Koch by pixabay.com (creative commons))

Quellen:

Bundeszentrale für politische Bildung: Einkommenssteueranteile, http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61772/einkommensteueranteile, zuletzt aufgerufen am 13.5.2018.

Bundeszentrale für politische Bildung: Vermögensverteilung, http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61781/vermoegensverteilung, zuletzt aufgerufen am 13.5.2018.